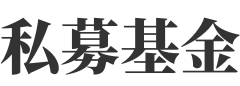

2025年10月,黃金先是氣勢如虹,短短兩周暴漲近600美元,一度沖上4381美元/盎司的歷史峰值。

隨后就在市場開始熱議黃金“永恒牛市”之際,金價斷崖式下跌,單日重挫6.3%,一度跌破4000美元大關。

這場突如其來的反轉,讓許多投資者措手不及,也讓不少人產生了恐慌情緒:黃金牛市真的結束了嗎?

在此前的文章中,我們曾梳理過黃金牛市與底層邏輯。今天,我們不妨換個視角,回溯歷史,那些曾將黃金從牛市推向熊市的關鍵時刻,究竟發生了什么?當前,我們是否正站在那樣的轉折點上?

歷史上的熊市,為何而跌

如果說每一輪黃金牛市,都映射著時代的焦慮與資本的狂熱,那么熊市的開啟,則往往源于狂歡之后基本面的逆轉。自布雷頓森林體系瓦解以來,黃金已歷經數次漫長下跌,其中有三段歷史,尤其值得深究。

一、1980-2000年:二十年的沉寂

在1980年觸及850美元/盎司 的歷史巔峰后,黃金價格開始了長達20年的下行周期——一路跌至 1999年的251.95美元/盎司,跌幅高達70%。每一次轉折,都與宏觀政策和市場情緒密切相關。

第一階段(1980-1982年):為抑制通脹,美聯儲主席保羅·沃爾克開啟史無前例的加息周期,將聯邦基金利率一度提升至20%。隨著物價回落、美元走強、避險情緒降溫,黃金價格從850美元跌至300美元以下,最大跌幅達67%。

第二階段(1983-1985年):1985年《廣場協議》推動日元升值、美元貶值,金價一度反彈至500美元/盎司。但很快,美股進入大牛市,資金重新流向風險資產,黃金再度承壓,價格回落至300美元以下。

第三階段(1996-1999年):1997年亞洲金融危機與1998年俄羅斯債務違約,曾短暫刺激黃金反彈,但好景不長。1999年,歐洲央行宣布減持黃金儲備,市場信心徹底崩塌,金價跌至251.9美元的世紀低點。

二、2008年:流動性危機中的拋售

2008年全球金融危機爆發,雷曼兄弟的倒閉引發了全面的市場恐慌。按常理,這原本該是黃金作為“避險資產”大放光彩的時刻。然而,事實恰恰相反——在危機最深的那幾個月里,金價也出現了顯著下挫。

這背后的原因并非黃金“失靈”,而是流動性危機的本質。當市場崩盤、資產暴跌時,機構投資者迫切需要現金來彌補虧損、補繳保證金。為了獲取流動性,他們不得不拋售一切能夠換得現金的資產,包括黃金。

不過,這次下跌劇烈而短暫。隨著全球央行聯手開啟量化寬松,資金重新回流市場,黃金迅速收復失地,并在接下來的幾年里創下歷史新高。

三、2011-2015年:量化寬松的謝幕

2011年9月,在各種不確定性的交織下,金價創下1920美元/盎司的歷史新高。然而,這也成為了此后四年熊市的起點。

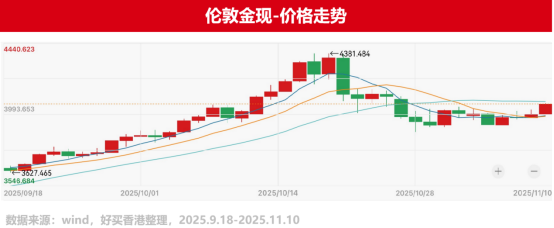

隨著全球經濟復蘇、股市回暖,美聯儲退出量化寬松政策,市場恐慌逐漸散去,黃金的上漲邏輯開始崩塌。市場的預期發生了根本性逆轉,資金從黃金市場瘋狂流出。2013年,黃金ETF遭遇史上最大規模贖回,金額高達約400億美元。

回調并非轉熊,長期動力仍在

回顧歷史三次黃金熊市的觸發因素可以發現——當下雖有波動,但尚未出現導致長期熊市的關鍵條件。

縱觀歷史,黃金從牛轉熊,往往沿著兩條主線展開:

①貨幣政策轉向:當美聯儲激進加息、實際利率大幅上行時,黃金作為“無息資產”的吸引力下降,其對沖美元信用風險的功能也隨之削弱。

②避險情緒降溫:當地緣沖突緩和、通脹回落或經濟出現復蘇跡象,市場風險偏好回升,資金自然會從黃金流向股市等風險資產。

反觀本輪金價回調,更多是短期過熱的集中釋放。

自2022年底以來,金價累計上漲超170%,僅今年年內漲幅就達60%。在高位擁擠的持倉結構下,獲利了結成為最直接的調整誘因。疊加近期俄烏停戰預期升溫、中美關系緩和及美元指數反彈,共同壓制了短期行情。

短期來看,金價前期漲幅過大,任何風吹草動都可能觸發集中拋售。目前很難斷言調整已經結束,此時貿然抄底并非明智之舉。

從長期配置角度看,各國央行(中國央行已連續 12 個月增持)的購金趨勢未改,全球仍處于高債務、高風險、低信任的宏觀格局之中。可考慮以逢跌小額定投的方式逐步建立或增持倉位,以中長期思維看待黃金的配置邏輯。

風險提示:投資于國際證券市場,除了需要承擔與國內證券類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險等國際證券市場投資所面臨的特別投資風險,也需要投資者注意。

好買香港提醒:本文版權為好買香港所有,未經許可任何機構和個人不得以任何形式轉載和發表。如有轉載需求,請在文章下方留言。