上周成為美股科技股自4月以來最動蕩的一周。

納指全周跌超3%,微軟創下八連跌紀錄,英偉達、Meta等八大AI龍頭市值合計蒸發約8000億美元,整個AI板塊單周損失接近1萬億美元。

納指全周跌超3%,微軟創下八連跌紀錄,英偉達、Meta等八大AI龍頭市值合計蒸發約8000億美元,整個AI板塊單周損失接近1萬億美元。

這場拋售的導火索,是市場對AI泡沫的擔憂再度升溫——OpenAI被質疑“政府或需為其AI基礎設施提供擔保”,盡管后續澄清,卻仍未消除投資者對行業過度依賴資本投入的隱憂。

中美AI,究竟該選誰

就在全球AI泡沫論甚囂塵上時,英偉達CEO黃仁勛又投下一枚“深水炸彈”:“若當前趨勢延續,中國將在AI競爭中勝出。”這一判斷,讓本就白熱化的中美AI博弈再度升溫。

我們不禁要問:AI是泡沫還是真金?科技究竟能否落地創造價值?中美AI產業究竟誰更值得投?

一、盈利增長能否支撐美股AI?

自2022年11月ChatGPT橫空出世,美國AI產業迎來了爆發式增長。“美股七姐妹”資本開支同比增速高達64.8%,預計2025年AI投資對美國經濟增長的貢獻將與居民消費持平。

股價表現:歷史是否重演?

當前納斯達克指數走勢與1994年網景發布Navigator瀏覽器后的軌跡高度相似,目前仍處于健康的上升階段中,可能預示著美股“科技大牛市”仍未結束。

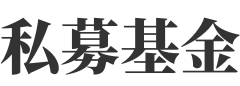

估值水平:是否存在泡沫?

估值水平:是否存在泡沫?

盡管科技股估值整體攀升,但當前“美股七巨頭”的平均市盈率約為29倍,遠低于科網泡沫時期的極端水平。更重要的是,此輪上漲背后是扎實的利潤增長支撐,而非純粹的投機炒作。

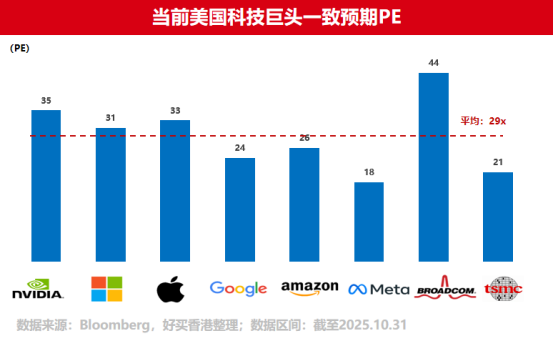

盈利能力:資本開支能否轉化?

盈利能力:資本開支能否轉化?

將巨額資本開支轉化為可持續盈利,是擊破AI泡沫論的核心。在新鮮出爐的美股三季報中,科技巨頭們也交出了亮眼的成績單:預期EPS增長率達18.2%,近乎市場整體增速的兩倍,2025年M8總利潤預計沖擊7000億美元大關。

二、中國AI更具“性價比”?

二、中國AI更具“性價比”?

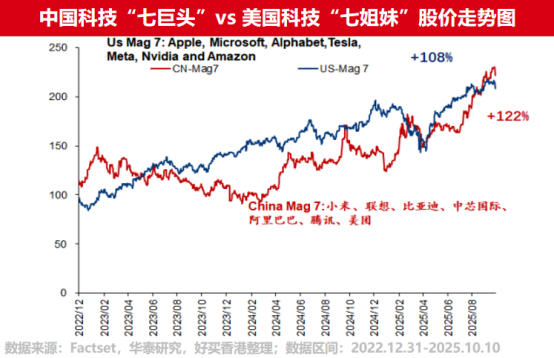

隨著中美市場聯動加強,美股的AI牛市效應正逐步向中國傳導。自2025年DeepSeek-R1發布以來,中國AI產業正式步入快車道。

股價表現:價值重估開啟

中國科技資產迎來價值重估,上證指數時隔十年重回4000點,市場迎來科技板塊的“大豐收”。以恒生科技和科創板為代表的科技股板塊,年內漲幅均超過了30%,標志著由中國AI產業驅動的獨立行情正在上演。

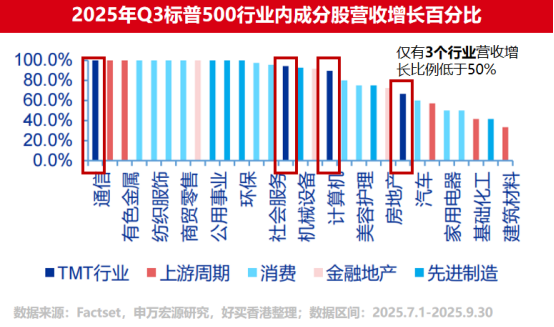

估值水平:性價比優勢凸顯

相較于美國,中國科技股估值呈現明顯分化:上游芯片企業估值偏高,而互聯網平臺估值仍具性價比,整體估值優勢顯著。

盈利能力:雙輪驅動見效

盈利能力:雙輪驅動見效

基于不同的產業基礎,中國走出一條獨特路徑——“算法開源化+應用場景化”的雙輪驅動模式。這一戰略不僅降低了技術門檻,更通過深度融合制造業基礎,在智能制造、智慧城市等垂直領域快速落地,為科技企業盈利提供了強勁支撐。

AI的黃金時代將如何演繹

“泡沫不在技術,而在企業;不在概念,而在落地;不在估值,而在價值。”

自2023年AI行情啟動以來,階段性波動與估值爭議從未間斷。然而歷史經驗表明,隨著產業周期持續向上、企業盈利穩步增長,高估值逐漸被業績稀釋,牛市總在波動中延續前行。

自2023年AI行情啟動以來,階段性波動與估值爭議從未間斷。然而歷史經驗表明,隨著產業周期持續向上、企業盈利穩步增長,高估值逐漸被業績稀釋,牛市總在波動中延續前行。

高盛研究顯示,單純估值高企并不等同于“宏觀泡沫”。真正的泡沫往往伴隨嚴重的宏觀失衡,而本輪AI行情背后是技術快速落地與企業基本面支撐。

瑞銀同樣認為,當前市場雖處于潛在泡沫的早期階段,但遠未達危險頂峰。若宏觀環境保持穩定,資本開支能順利轉化為盈利增長,本輪AI行情不僅具備持續性,甚至可能實現“軟著陸”。

因此,估值波動反而為投資者提供了“牛市”的投資機會。當前真正需要關注的是兩大關鍵信號:AI資本開支周期是否見頂,以及科技巨頭盈利增長是否停滯——而這兩大信號,目前均未出現。

如何在“AI浪潮”中淘得真金

泡沫屬于無法落地的偽創新,而真金永遠屬于那些技術扎實、盈利可持續、價值可驗證的企業。每一次市場波動,或許都是長期布局的良機。投資者可以堅持“性價比優先”的原則參與大型科技股的配置,并在超額層面關注戰術擇時與結構性機會。

面對科技股的高波動,我們可以采取多國別、多策略的均衡配置,或是通過投資科技類的FOF產品實現專業化分散布局,在全球AI浪潮中尋得投資機遇。

風險提示:投資于國際證券市場,除了需要承擔與國內證券類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險等國際證券市場投資所面臨的特別投資風險,也需要投資者注意。

好買香港提醒:本文版權為好買香港所有,未經許可任何機構和個人不得以任何形式轉載和發表。如有轉載需求,請在文章下方留言。